Manusia sekarang menghadapi krisis global. Mungkin krisis terbesar yang dialami oleh generasi kita.

Keputusan yang dibuat para pengambil kebijakan dan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir akan membentuk dunia pada beberapa tahun mendatang.

Keputusan itu, tidak hanya membentuk sistem perawatan kesehatan kita tetapi juga pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya.

Berbagai keputusan yang pada masa normal bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk disahkan, saat ini dalam hitungan jam bisa jadi dapat diteken.

Teknologi yang tidak matang atau mungkin sempat diabaikan terpaksa digunakan, karena risiko tidak melakukan apa pun jauh lebih besar.

Apa yang terjadi ketika semua orang bekerja dari rumah dan berkomunikasi hanya dari kejauhan?

Apa yang terjadi ketika seluruh sekolah dan universitas dilakukan secara daring?

Pada masa normal, pemerintahan mungkin tidak akan pernah setuju untuk melakukan eksperimen semacam itu. Tetapi, ini jelas bukan waktu yang normal.

Dalam masa krisis ini, kita menghadapi dua pilihan yang sangat penting. Yang pertama adalah persolan pengawasan dan pemberdayaan warga. Yang kedua adalah persoalan isolasi nasional dan solidaritas global.

Ketika penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) terus menyebar di seluruh dunia, banyak Negara telah memutuskan untuk menutup sekolah sebagai bagian dari kebijakan karantina untuk memperlambat penularan dan meringankan beban sistem kesehatan.

Baca Juga: Carut Marut Melawan COVID-19

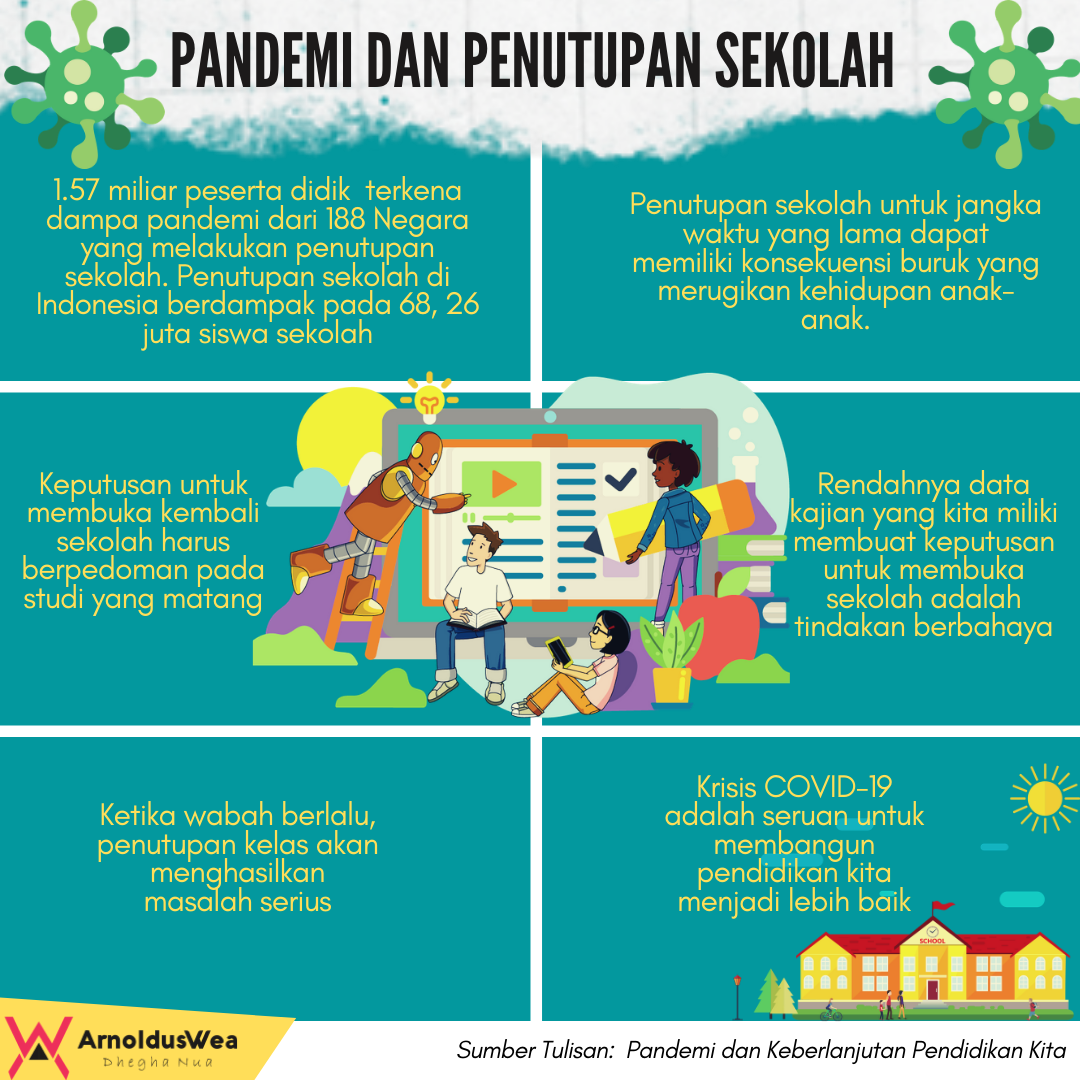

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2020) memperkirakan bahwa ada 1.57 miliar peserta didik yang terkena dampak—91,3% dari total peserta didik yang terdaftar—dari 188 Negara yang melakukan penutupan sekolah.

Sementara itu, di Indonesia penutupan sekolah berdampak pada 68, 26 juta siswa sekolah.

Dampak penutupan sekolah

Meskipun perdebatan ilmiah sedang berlangsung berkaitan dengan efektivitas penutupan sekolah pada penularan virus (Cohen & Kupferschmidt, 2020) namun, tetap saja fakta bahwa sekolah ditutup untuk jangka waktu yang lama dapat memiliki konsekuensi buruk yang merugikan kehidupan anak-anak.

Hal ini terjadi karena pendidikan lebih dari sekadar pembelajaran di kelas. Bagi jutaan anak-anak dan remaja, sekolah adalah peluang hidup sekaligus perisai.

Ruang kelas menawarkan perlindungan—atau setidaknya penangguhan—dari kekerasan, eksploitasi dan keadaan sulit lainnya.

Di Amerika, sekitar 22 juta anak bergantung pada sekolah untuk makanan harian mereka (Nokidhungry.org, 2020) sedangkan di negara-negara yang mengalami krisis, penutupan sekolah berpotensi menghancurkan masa depan anak-anak secara permanen.

Ketika sekolah ditutup lebih dari beberapa minggu, pernikahan dini meningkat (Korkoyah & Wreh, 2015), lebih banyak anak direkrut menjadi milisi, eksploitasi seksual anak perempuan meningkat, kehamilan remaja meningkat, pekerja anak meningkat (Qz.com, 2015; Baytiyeh, 2018), serta terjadinya kemunduran kesehatan mental dan kesejahteraan bagi anak-anak dan remaja usia sekolah (Morgan et al., 2019)

Penelitian lain menunjukkan bahwa penutupan sekolah menjadi sumber utama ketidaksetaraan dalam proses pendidikan.

Kesenjangan dalam keterampilan matematika dan literasi antara anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan tinggi sering melebar selama periode liburan sekolah (Alexander, Entwisle & Olson, 2007).

Di Amerika, misalnya, liburan musim panas telah berkontribusi pada hilangnya prestasi akademik yang setara dengan satu bulan pendidikan bagi siswa dengan status sosial ekonomi rendah (Cooper, Nye, Charlton, Lindsay & Greathouse, 1996).

Penutupan disinyalir akan memperlebar kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sebab mereka sulit untuk belajar dari rumah secara daring karena ketiadaan komputer dan koneksi internet yang andal dalam mencari sumber informasi (NCHE, 2020).

Namun, di luar tantangan pendidikan, keluarga berpenghasilan rendah menghadapi ancaman tambahan, sebab, pandemi yang sedang berlangsung diperkirakan akan menyebabkan resesi ekonomi yang parah yang disinyalir akan memperburuk tingkat kemiskinan anak dengan konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan, kesejahteraan, dan hasil belajar anak (Cantillon, Chzhen, Handa, & Nolan, 2017).

Di Indonesia, meski tidak terkonfirmasi dalam studi, tetapi laporan media massa menunjukkan bahwa pembelajaran dari rumah akibat efek penutupan sekolah harus berhadapan dengan banyak kendala yang dapat memengaruhi proses belajar siswa seperti fasilitas yang tidak merata, tugas yang terlalu berat untuk dikerjakan siswa, suasana rumah yang tidak mendukung kegiatan belajar siswa, sekolah tidak siap melakukan kegiatan belajar mengajar daring sehingga guru menimpali siswa dengan banyak tugas yang tidak proposional dan siswa yang mencari sumber pembelajaran dari internet malah asyik bermain di warnet alih-alih datang untuk belajar (BBC, 2020;Tirto, 2020;Tempo, 2020)

Membuka kembali sekolah

Pada akhir bulan lalu, JAMA Pediatrics menerbitkan sebuah penelitian yang memiliki beberapa informasi tentang DNA virus di hidung anak-anak.

Studi ini dibahas secara luas, dengan tajuk utama seperti “Bukti Baru Menyarankan Anak Kecil Menyebarkan Covid-19 Lebih Efisien daripada Orang Dewasa“.

Nada umum dari liputan adalah bahwa ini berarti kita tidak mungkin membuka sekolah. Tapi apakah itu kesimpulan yang masuk akal dari data ini?

Pertanyaan tentang membuka sekolah—apakah kita harus melakukannya, dan apa yang akan terjadi jika kita melakukannya— adalah pertanyaan yang sangat besar.

Jawaban ini memerlukan pemahaman tentang tingkat penularan komunitas, memikirkan siapa yang akan bersekolah dan tindakan perlindungan apa yang akan kita ambil.

Lebih jauh, jawaban ini juga membutuhkan pemahaman akan bagaimana virus ditularkan dari siswa ke siswa, siswa ke orang dewasa, orang dewasa ke siswa, dan orang dewasa ke orang dewasa, khususnya di lingkungan sekolah.

Ada banyak sekali bukti yang perlu kita kumpulkan untuk memahami gambaran besar ini.

Jadi, salah satu elemen dari pertanyaan besar untuk membuka kembali sekolah adalah: Berapa banyak anak usia sekolah menularkan virus jika mereka terinfeksi?

Jawaban konklusif untuk pertanyaan ini akan memengaruhi pemahaman kita tentang pembukaan sekolah, meskipun itu sendiri tidak cukup untuk memberi tahu kita apa yang harus dilakukan.

Jika kita mempersempit lebih dalam, salah satu bagian untuk memahami seberapa banyak anak-anak menularkan virus adalah memahami tingkat virus yang dibawa oleh anak-anak yang terinfeksi relatif terhadap orang dewasa. Pertanyaan inilah—dan hanya pertanyaan ini— yang ditangani oleh studi baru ini.

Untuk itu, para peneliti ini mempelajari sampel dari 145 orang dengan gejala COVID-19. Semua orang ini (yang berusia kurang dari 1 bulan hingga 65 tahun) dinyatakan positif dengan usapan nasofaring.

Saat pengujian seseorang dengan swab, sampel diperiksa melalui proses PCR. Dalam proses ini, RNA virus diubah menjadi DNA, dan materi virus COVID-19 apa pun diberi tag sehingga dapat dikenali.

Sampel kemudian dijalankan melalui siklus replikasi untuk menghasilkan DNA virus yang cukup untuk dikenali. Jika sampel menunjukkan jumlah DNA virus yang cukup, itu dikodekan sebagai positif.

Saat sampel diproses, hasil positif juga dikaitkan dengan nilai CT, yang mengukur jumlah siklus replikasi yang harus dilakukan mesin untuk mendapatkan jumlah virus yang dapat dideteksi.

Nilai CT yang lebih kecil berarti sampel mulai dengan lebih banyak materi virus, karena dibutuhkan lebih sedikit ulangan untuk menghasilkan perhitungan yang cukup besar.

Apa yang ditemukan para peneliti adalah bahwa di antara 46 anak di bawah usia 5 tahun, waktu replikasi lebih pendek daripada anak yang lebih tua (5-17) atau orang dewasa. Ini berarti mereka memiliki lebih banyak materi RNA virus di lubang hidung mereka Jadi, bagaimana kita mendapatkan dari informasi sempit ini ke pertanyaan besar tentang sekolah?Dapatkah kita melakukan ekstrapolasi dari materi virus menjadi virus menular?

Jadi, bagaimana kita mendapatkan dari informasi sempit ini ke pertanyaan besar tentang sekolah?Dapatkah kita melakukan ekstrapolasi dari materi virus menjadi virus menular?

PCR mengenali RNA virus, baik dari keseluruhan virus atau fragmen virus. Secara umum, keberadaan viral load menunjukkan infektivitas, tetapi tidak tepat. Virus yang terfragmentasi atau dilemahkan akan muncul dalam tes ini, tetapi tidak akan menular.

Ekstrapolasi kedua, yang jauh lebih besar, adalah dari materi virus ini ke penularan. Kita dapat berspekulasi, tetapi kita tidak benar-benar mengetahui hubungan antara jumlah virus yang dibawa seseorang dan seberapa menularnya mereka.

Selain itu, studi di atas bukan satu-satunya poin data yang kita miliki tentang seberapa efektif anak-anak menularkan virus.

Cara yang lebih langsung untuk mempelajari penularan adalah dengan melihat penularan di rumah tangga yang berbeda-beda di setiap kelompok umur.

Jika seorang anak berusia 5 tahun adalah orang pertama yang tertular COVID-19 di rumah tangganya, berapa banyak orang yang dia infeksi? Bagaimana jika seorang berusia 30 tahun membawa pulang penyakit itu?

Sebuah studi besar di Korea Selatan menemukan bahwa anak-anak di bawah 10 tahun menularkan pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan kelompok lain (sekitar lima persen dari kontak rumah tangga mereka terinfeksi, dibandingkan dengan 11 persen secara keseluruhan).

Studi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih kecil bukanlah penyebar yang efektif. Studi lain yang lebih kecil terhadap 14 anak di bawah 14 tahun di Italia (yang belum ditinjau sejawat) menunjukkan penularan ke 22 persen kontak rumah tangga.

Kedua hasil ini agak berbeda satu sama lain, tetapi karena studi Korea Selatan lebih besar, didokumentasikan dengan lebih baik, dan telah ditinjau oleh rekan sejawat, saya pikir saat ini kami akan mendukung bukti mereka.

Kita ingin memikirkan tentang bukti sampel usap ini dalam konteks informasi yang lebih langsung tentang transmisi dan, sejujurnya, saya pikir kita harus mengutamakan bukti transmisi langsung, yang sialnya sampai hari ini kita tidak mampu menyediakan data ini.

Baca Juga: Matematika dan Pembentukan Karakter

Laporan semacam ini, mestinya mendorong kita untuk berhati-hati memutuskan apakah sekolah layak dibuka atau tidak, dan, mengingat, rendahnya pengujian masal yang kita lakukan serta rendahnya ketersedian fasilitas alat pelindung diri serta cairan disinfektan di ruang publik, keputusan untuk melakukan pembelajaran luring tidak lebih sebagai langkah bunuh diri yang membahayakan anak-anak.

Ancaman serius

Belum selesai pada urusan pro kontra pembukaan kelas luring, sesudah wabah ini berlalu dan masa karantina berakhir, pekerjaan rumah besar telah menanti pembuat kebijakan, administrator sekolah dan pejabat pemerintahan.

Kondisi ini sangat serius untuk direspon dengan tepat karena efek buruk dari penutupan sekolah tidak sesederhana seperti yang dibayangkan.

Dalam laporan yang ditulis oleh Harris & Larsen (2019) yang meneliti dampak penutupan sekolah akibat Badai Katrina di New Orleans dijelaskan bahwa butuh waktu dua tahun penuh sekolah—dari musim semi 2006 hingga musim semi 2008—agar siswa sepenuhnya bisa pulih dari proses pembelajaran mereka yang hilang.

Ada “bukti sugestif” lain yang menerangkan bahwa dampak negatif penutupan sekolah di New Orleans lebih buruk bagi siswa berpendapatan rendah.

Mereka mengatakan bahwa apa yang mengganggu proses belajar siswa bukan hanya menyangkut pelajaran di dalam kelas tetapi juga dampak ekonomi dan trauma emosional.

Sementara studi tambahan lain yang dilakukan oleh La Mattina (2018) tentang dampak penutupan sekolah akibat kerusuhan di Rwanda pada tahun 1994 menunjukkan bahwa anak-anak yang terkena dampak penutupan sekolah mengalami persoalan belajar hingga 16 tahun kemudian—pada tahun 2010.

Langkah penyelesaian yang harus ditempuh

Wabah ini memberikan kita pelajaran penting untuk menyiapakan bentuk manajemen resiko yang memadai dalam menekan efek buruk pasca-penutupan sekolah.

Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan.

Pertama, guru-guru kita perlu dilengkapi kompetensi saat bencana dan penutupan sekolah.

Hal ini termasuk dengan penyesuian kurikulum pembelajaran sehingga guru mampu menyesuaikan bahan ajar mereka untuk siswa tanpa akses ke internet nirkabel, komputer, atau tempat belajar. Sehingga disaat terjadi penutupan, guru-guru kita lebih siap.

Laporan yang menyatakan bahwa guru memberikan tugas yang tidak proposional atau melampaui kemampuan beban kerja siswa menunjukkan bahwa guru tidak paham, sebab, langkah semacam itu akan menyebabakan stres yang bisa memicu terjadinya penyakit.

Artinya, karantina yang dimaksudkan untuk menghalau penyakit justru menjadi pemicu penyakit.

Kedua, legislator lokal dan nasional harus bersiap menghadapi tantangan besar yang menunggu ketika pandemi mereda.

Di tingkat lokal, respons yang memadai harus mencakup kebijakan pendidikan dan dukungan materi untuk anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah agar dapat mengurai kesenjangan pembelajaran yang mungkin terjadi.

Dari perspektif kebijakan, legislator harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi dukungan pendapatan reguler bagi rumah tangga dengan anak-anak selama krisis ekonomi sehingga bisa mencegah pendalaman dan perluasan kemiskinan anak.

Tanpa tindakan seperti itu, krisis kesehatan COVID-19 saat ini dapat berubah menjadi krisis sosial di kemudian hari yang akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi anak-anak di keluarga berpenghasilan rendah.

Ketiga, diperlukan pendampingan kesehatan secara luas yang didukung penuh oleh pemerintah dan pihak sekolah.

Hal ini terjadi karena 1) Siswa yang terlibat dengan perawatan kesehatan yang difasilitasi sekolah, seperti vaksinasi, mungkin kehilangan bagian vital dari pelayanan kesehatan, 2) Anak-anak yang dikarantina di rumah tanpa aktivitas memadai tidak hanya membahayakan kesehatan mental dan status berat badan mereka, tetapi juga meningkatkan risiko kebiasaan berbahaya, seperti peningkatan waktu menonton, bermain gim dan kudapan yang dapat merusak kesehatan jantung dan tulang di masa depan, 3) Untuk remaja usia sekolah menengah, penutupan sekolah dan jarak sosial mungkin sangat menantang.

Selama masa remaja, kaum muda tumbuh dalam kemandirian dan mulai memprioritaskan koneksi dengan teman sebaya daripada orang tua—gangguan terhadap hal ini dapat menimbulkan tekanan kenyamanan mereka.

Para remaja mungkin juga mengalami kecemasan ketika mereka mencoba memahami pandemi dan ancaman yang ditimbulkannya kepada mereka, keluarga dan teman-teman.

Selain itu, banyak anak kemungkinan akan membutuhkan dukungan ketika mereka kembali ke sekolah, terutama mereka yang telah mengalami periode berkabung akibat kehilangan orang tua atau kerabat dekat saat wabah terjadi atau mungkin mendapat stigma buruk dari masyarakat saat keluarganya didiagnosa positif COVID-19 seperti yang belakangan terjadi di Indonesia.

Keempat, sekolah perlu memvalidasi pengalaman kaum muda selama krisis berlangsung.

Selain akibat buruk, pandemi COVID-19 menawarkan kesempatan bagi anak sekolah untuk mengembangkan, mengasah ketangguhan dan kemampuan beradaptasi mereka serta menghargai nilai tanggung jawab sosial dan pengorbanan diri untuk melindungi mereka yang paling rentan.

Banyak anak muda inspirasional bangkit untuk mendorong tanggapan COVID-19 di komunitas mereka.

Kita perlu mendengarkan solusi kreatif mereka untuk mengatasi masalah dan memberdayakan mereka untuk memanfaatkan keterampilan baru mereka dalam menciptakan masyarakat yang lebih kuat, peduli dan terhubung saat dunia saat diterpa bencana.

Momen berubah

Pada akhirnya, kita semua harus menyadari bahwa kondisi ini seharusnya lebih dari sekadar langkah jangka pendek untuk mengurangi gangguan dan menyelamatkan nyawa.

Krisis COVID-19 adalah seruan untuk membangun pendidikan kita menjadi lebih baik. Bahkan sebelum pandemi, di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, ada 111.040 anak yang putus sekolah.

Ada begitu banyak peluang yang terlewatkan di masa lalu. Situasi ini adalah momen yang menentukan untuk memikirkan kembali masa depan pendidikan, dan transformasi yang dapat dicapai melalui akses universal ke pendidikan berkualitas tinggi.

Dalam konteks Indonesia, wabah ini akan semakin sulit mengingat besarnya tekanan persoalan ekonomi dan akses pelayanan sehingga eskalasi masalah mungkin lebih besar dari yang diperkirakan.

Para pengambil kebijakan perlu menetapkan langkah penuntasan yang tepat, menyeluruh dan berkelanjutan. Kerja sama antar pemangku kebijakan adalah sebuah keniscayaan yang mesti diusahkan. Semoga pada akhirnya kita dapat melalui wabah ini dengan baik.

*) Gagasan kolumnis ini adalah sepenuhnya tanggungjawab penulis seperti tertera dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi

![]() Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage

Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage

Baca juga tulisan lain di kolom Gagasan atau tulisan menarik lainnya dari Petrus Kanisius Siga Tage