Pada Kamis (26/9/2019), masyarakat adat Suku Tukan akhirnya berhasil menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil di Kantor Kementerian di Jakarta untuk membicarakan konflik agraria di Flores Timur.

Konflik agraria, yang melibatkan masyarakat adat Suku Tukan, Gereja Katolik, dan Pemerintah di Flores Timur, telah berlangsung lama.

Sejak 1948, masyarakat adat Suku Tukan telah berjuang merebut kembali tanah ulayat mereka yang telah dijadikan lahan perkebunan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) itu.

Akan tetapi, perjuangan itu tak pernah berhasil.

Selama puluhan tahun, tanah ulayat itu tetap dikuasai dan dikelola oleh De Romsh Katolieek Missie De Klene Soendaeilanden dan kemudian diestafetkan pemanfaatannya kepada PT Rero Lara Hokeng milik institusi Gereja Katolik di Flores Timur.

Di hadapan sang menteri, mereka sampaikan tiga tuntutan.

Pertama, menunda/menghentikan proses izin pembaharuan Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya berdasarkan UUPA No. 5/1960 atas nama PT Rero Lara Larantuka dan/atau atas nama pihak lain terhadap tanah bekas HGU De Romsh Katolieek Missie De Klene Soendaeilanden sertifikat No. 1/Hokeng dan atas nama PT Rero Lara–Larantuka Sertifikat No. 1/Pululera sampai dengan adanya proses penyelesaian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku tersebut di atas.

Kedua, mengeluarkan lahan seluas ± 60 Ha yang telah dikuasai masyarakat adat Suku Tukan sejak tahun 1998 dari rencana pembaharuan HGU atas nama PT Rero Lara Larantuka, untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik komunal atas nama masyarakat adat Suku Tukan.

Ketiga, melakukan rekonstruksi (penataan ulang peruntukan) secara partisipatif dan transparan untuk kepentingan publik pemerintahan, kepentingan publik keagamaan, dan kepentingan masyarakat adat Suku Tukan terhadap tanah bekas HGU PT Rero Lara Larantuka seluas 118,9570 Ha (berasal dari 288,9570 Ha tanah bekas HGU PT Rero Lara Larantuka kurang (-) 110 Ha yang disetujui masyarakat adat Suku Tukan dan kurang (-) 60 Ha yang sudah dikuasai masyarakat adat Suku Tukan sama dengan (=) 118,9570 ha).

Konflik Agraria dan Perampasan Tanah di Flores

Konflik agraria di Flores Timur bukanlah satu-satunya kasus di Flores. Kasus serupa juga terjadi di Sikka, Flores, NTT. Konflik agraria umumnya terjadi karena kepemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah, yang timpang.

Hasil penelitian Penulis dalam konflik agraria di tanah HGU Nanghale, Maumere, Flores, beberapa waktu lalu menunjukkan, 70 kepala keluarga (KK) dari Desa Tuabao yang menduduki tanah HGU Nanghale terdiri atas pertama, 17 KK yang tidak punya tanah, kedua, 10 KK yang hanya memiliki tanah kintal atau pekarangan rumah seluas 15 – 20 Meter, ketiga, puluhan KK lainnya yang memiliki tanah seluas 0,5 – 3 Ha, tetapi tanah tersebut sudah ditanami tanaman jangka panjang seperti kemiri.

Karena tidak punya tanah atau bertanah kecil, masyarakat adat Suku Soge, Suku Gobang, dan suku-suku lainnya terus menerus berkonflik dengan Pemerintah dan Gereja Katolik di Maumere melalui perusahaan misi PT Disoses Agung Ende (DIAG) dan PT Kristus Raja Maumere (Krisrama) milik institusi Gereja Katolik di Maumere.

Alhasil, konflik agraria berbayar nyawa merebak di mana-mana.

Di Kabupaten Sikka, misalnya, gegara rebutan tanah warisan leluhur, seorang kakak membacok adiknya di Desa Ipir, Kecamatan Bola Rabu, (25/9/2019) sekitar pukul 16.30 WITA .

Dalam responsnya terhadap konflik agraria ini, pihak Gereja Katolik terus menerus menggunakan argumen legal-formal untuk menjustifikasi keabsahan kepemilikan atas tanah.

SKHU Flores Pos, corong dari JPIC SVD dalam edisi 27 Agustus 2014 menulis, “pihak Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama masih memiliki kewenangan untuk mengelola tanah hak guna usaha (HGU) di Nangahale dan Patiahu hingga 25 tahun ke depan. Kewenangan ini diatur dalam klausul kontrak tanah yang diakui pemerintah dan sah secara hukum.”

Di edisi yang sama, Flores Pos melaporkan, dalam pertemuan yang dipimpin Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera, didampingi Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, dan Perwakilan BPN Pak Elkana, Jumat (22/8/2014), Perwakilan Keuskupan Maumere/PT Krisrama, Pater Anton Jemaru, SVD mengungkapkan, tanah HGU yang dalam 25 tahun terakhir dikelola PT DIAG Keuskupan Agung Ende dan kemudian dilanjutkan oleh PT Krisrama Keuskupan Maumere awalnya merupakan tanah yang dikelola Pemerintah Belanda sejak tahun 1912 dengan luas areal 1.438 Ha.

Di atas areal ini, ditanami kapas dan kelapa. Pada tahun 1926, Pemerintah Belanda menjual perkebunan ini kepada Apostolik Vikariat dengan harga 22.500 golden.

“Ada bukti transaksi jual beli. Pada tahun 1927, ada akte penyerahan tanah. Pada Desember 1956 ada pengembalian sebagian tanah kepada pemerintah, khususnya tanah yang tidak berproduktif untuk meminimalkan pajak yang dibayar Gereja kepada pemerintah,” kata Pater Anton.

Menurut Ekonom Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero ini, PT DIAG Keuskupan Agung Ende mulai mengelola HGU secara resmi pada 5 Januari 1989.

Dalam klausul perjanjian kontrak, HGU Nanghale dikontrak selama 25 tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan penilaian pemerintah.

Pater Anton menegaskan, sebelum berakhir masa kontrak kerja pada 31 Desember 2013 lalu, Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama telah mengajukan proposal perpanjangan pengelolaan.

Dengan demikian, menurutnya, sesuai klausul perjanjian, maka hingga saat ini, tanah HGU berada di bawah kewenangan Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama.

Argumen legal-formal seperti ini tentu saja buta atau menutup mata terhadap fakta diferensiasi kelas dan kepemilikan tanah yang timpang di tengah masyarakat.

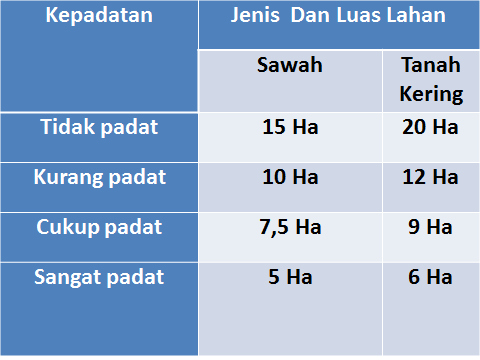

Berikut Penulis lampirkan hasil penelitian Penulis tentang kepemilikan tanah di sekitar lokasi HGU Nanghale, Maumere, Flores, NTT.

Tabel Penguasaan Tanah di Desa Tuabao, Flores, NTT

Tabel di atas menunjukkan, Gereja Katolik melalui PT Krisrama menguasai tanah HGU seluas 800 Ha. Negara menguasai 400 Ha tanah di Desa Tuabao.

Selanjutnya, politisi dari Flores, yang sudah berhasil melakukan mobilitas kelas sosial ke atas dengan menduduki jabatan strategis sebagai penyelenggara Negara yang tentu saja punya akes kepada sumber daya ekonomi politik, punya lahan besar seluas 10 Ha.

Pengusaha atau wiraswasta juga punya modal yang cukup sehingga mampu memiliki tanah seluas 6 Ha.

Rakyat jelata, yang terdiri atas tani miskin dan buruh tani, hanya tinggal menggarap tanah yang tersisa dari ukuran tidak punya tanah sama sekali sampai maksimal 3 Ha.

Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, (1) seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini dan (2) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Blasius Baga, seorang buruh tani dari Tuabao yang tidak punya tanah sejengkal lagi, kepada Penulis beberapa waktu lalu bahkan berani mengatakan, sudah saatnya Gereja Katolik mengembalikan tanah ulayat mereka di lokasi bekas HGU Nanghale kepada masyarakat adat di sana.

Konflik agraria dengan modus perampasan tanah yang melibatkan rakyat, Negara, dan Gereja Katolik juga terjadi di So’a, Kabupaten Ngada, NTT.

Pada bulan November 2017 lalu, Paroki Salib Suci Soa, yang berada di wilayah yurisdiksi Kevikepan Bajawa-Keuskupan Agung Ende, memenangkan gugatan perkara “sawah gereja” di Turadua, Soa, Ngada, NTT.

Pada bulan yang sama, Gereja dikawal pihak kepolisian dan militer melakukan eksekusi tanah “sawah gereja” di Turadua tanpa perlawanan yang berarti dari rakyat.

Pihak penggugat yang kalah khususnya dan para petani lain di Soa umumnya tetap boleh menggarap tanah gereja, tetapi dengan menyerahkan sejumlah uang kepada paroki.

Sementara itu, beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2004 lalu, perang tanding antara masyarakat adat Libunio di Soa dan Kurubhoko di Kabupaten Ngada memperebutkan tanah di Kurubhoko meletus.

Masyarakat Libunio mengklaim tanah sengketa di Kurubhoko sebagai tanah ulayat warisan nenek moyang, sedangkan masyarakat administratif Kurubhoko mengklaim tanah sengketa di Kurubhoko sebagai tanah kepunyaan mereka karena menjadi bagian wilayah administratif Desa Kurubhoko, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada.

Hingga sekarang, sengketa tanah itu belum diselesaikan.

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya akan mengakui dan melakukan sertifikasi tanah sengketa itu sebagai tanah ulayat apabila tiga syarat berikut dipenuhi, yakni pertama memiliki masyarakat adat, kedua, masyarakat adat bersangkutan secara teratur melakukan ritual adat di tanah ulayat dan ketiga, terdapat tanaman atau komoditas di atas tanah ulayat.

Alhasil, hingga sekarang, tanah di Kurubhoko itu tetap menjadi tanah sengketa yang sesewaktu bisa memancing konflik berdarah.

Di samping itu, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Ngada dan Kementerian Perhubungan RI melakukan perluasan dan pelebaran area Bandar Udara Turelelo, Soa.

Para pemilik tanah di lokasi yang terkena proyek pelebaran Bandara Turelelo diberi kompensasi pembebasan lahan berupa sebidang tanah kosong di Kurubhoko.

Tanah kosong di Kurubhoko itu kemudian disulap menjadi lokasi “perumahan bandara.”

Tanah kosong di Kurubhoko itu adalah bagian dari tanah sengketa yang diperebutkan masyarakat Soa dan Kurubhoko di atas.

Dalam suatu kesempatan diskusi dengan warga Soa, pemerintah menunjuk lokasi tanah sengketa di Kurubhoko sebagai ganti rugi pembebasan tanah Bandara Turelelo tanpa melakukan diskusi apalagi meminta persetujuan dua kelompok masyarakat yang bertikai.

Itulah ekses buruk kapitalisme di mana para pemilik modal dapat mengakumulasi, mengkonsentrasi, dan mensentralisasi kepemilikan tanah di satu sisi dan menumbalkan rakyat jelata yang tertindas di lain sisi.

Konflik agraria dan berbagai modus perampasan tanah di atas menuntut pelaskanaan reforma agraria dalam arti yang sebenarnya di Indonesia pada umumnya dan Flores pada khususnya.

Urgensi Reforma Agraria di Flores

Gunawan Wiradi (Gunawan Wiradi, Reforma Agraria untuk Pemula, 2005, pp. 5 – 8) menjelaskan, reforma agraria atau agrarian reform adalah “suatu penataan kembali (atau penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komprehensif (lengkap).”

Menurut dia, penataan ulang sumber-sumber agraria itulah yang kemudian dikenal sebagai reforma agraria atau land reform.

Menyeluruh dan komprehensif punya dua arti, pertama, sasarannya bukan hanya tanah pertanian, tetapi juga tanah-tanah kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengairan, kelautan, dan lain-lainnya; Artinya semua sumber-sumber agraria.

Kedua, program land reform harus disertai dengan program-program penunjang seperti penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi produksi, program perkreditan, pemasaran, dan sebagainya; Singkatnya, reforma agraria adalah land reform plus program-program penunjang.

Adapun tujuan makro reforma agraria, lanjut Wiradi, adalah mengubah struktur masyarakat, dari susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi suatu susunan masyarakat yang adil dan merata.

Sementara itu, tujuan mikro reforma agraria adalah agar sedapat mungkin semua (atau sebagian besar) rakyat mempunyai aset produksi agar lebih produktif dan pengangguran dapat diperkecil.

Karakter reforma agraria adalah drastic (tegas, waktunya pasti), ad hoc (khusus), dan rapid (cepat).

Reforma agraria berpegang pada prinsip pertama, tanah untuk penggarap atau mereka yang benar-benar mengerjakannya, kedua, tanah tidak dijadikan komoditas komersial untuk mencari keuntungan, dan ketiga, tanah punya fungsi sosial.

Program reforma agraria berdasar pada payung hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

UU No. 56/1960 yang kemudian dikenal sebagai UU Land Reform ini antara lain menetapkan batas-batas luas maksimum dan batas luas minimum kepemilikan tanah.

Operasionalisasi atau pelaksanaan reforma agraria biasanya dimulai dengan program registrasi tanah, diikuti dengan redistribusi tanah, dan baru diberikan sertifikasi tanah.

Pada era pemerintahan Jokowi, reforma agraria direduksi hanya sekadar membagi sertifikat tanah atau sertifikasi tanah dan mengabaikan program registrasi dan redistribusi tanah.

Akibatnya, pertama, tanah begitu gampang diperjualbelikan dan kedua, struktur kepemilikan tanah kian menjadi timpang.

Agar tidak memanen konflik agraria dan tumbal-tumbal berdarah terus menerus, kami berpendapat, perlu dilakukan segera reforma agraria baik reforma agraria by grace maupun reforma agraria by leverage (Gunawan Wiradi, 2001).

Reforma agraria by grace adalah penataan ulang struktur kepemilikan sumber-sumber agraria karena kebaikan hati Negara, sedangkan reforma agraria by leverage adalah penataan ulang struktur kepemilikan sumber-sumber agraria karena perjuangan rakyat tertindas yang terorganisasi.

Rakyat jelata, yang tanah-tanahnya dirampas oleh Negara dan/atau oleh Gereja Katolik di Flores, perlu mengorganisasi diri dalam sebuah wadah perjuangan kelas.

Hanya dengan perjuangan kelas yang terorganisasi itulah, rakyat mampu merebut kembali hak-haknya atas tanah*)

*) Gagasan kolumnis ini adalah sepenuhnya tanggungjawab penulis seperti tertera dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi

Oleh: Silvano Keo Bhaghi

Baca juga tulisan lain di kolom Gagasan atau tulisan menarik lainnya dari Silvano Keo Bhaghi