Selama beberapa tahun terakhir, ada banyak krisis yang berhasil mendorong revaluasi kepemilikan tanah secara dramatis.

Dinamika ini, beririsan dengan banyak faktor seperti globalisasi dan deregulasi neoliberal pasar tanah, pergeseran hubungan geopolitik dan ekonomi, mekanisme akumulasi dan perampasan yang berbeda, perubahan dalam kondisi penguasaan lahan, dan transisi energi global sebagai desakan kebutuhan akan sumber energi alternatif.

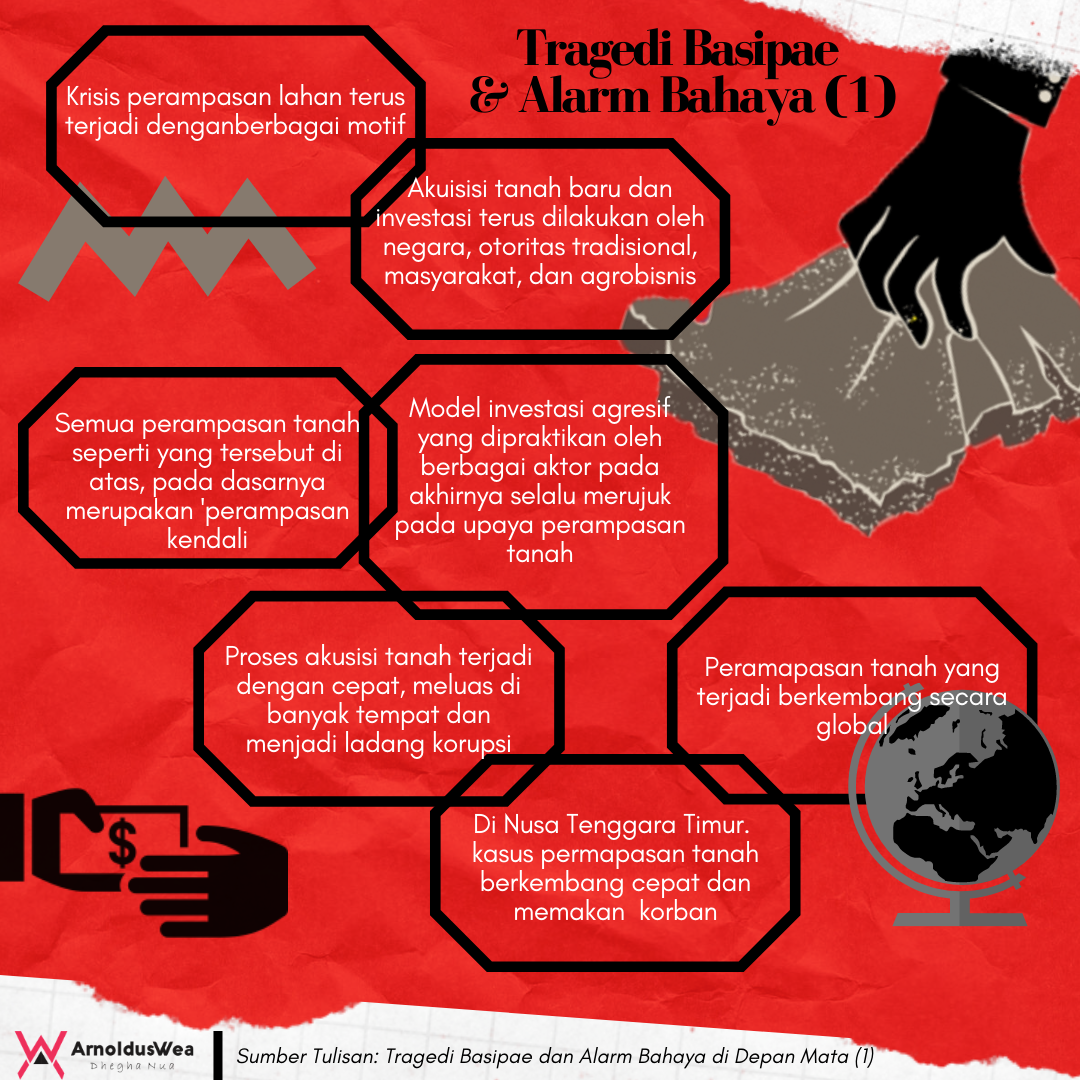

Akibatnya, kesepakatan tanah kontemporer yang ditandai dengan akuisisi tanah baru dan investasi terus dilakukan oleh negara, otoritas tradisional, masyarakat, dan agrobisnis di bawah retorika peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan, yang sebetulnya amat semu.

Dalam banyak kasus, pemerintah nasional juga telah bertindak cukup agresif dalam mencari lahan kosong—sering disebut kolonialisme internal—di mana, tanah yang secara resmi dipandang kosong dialihfungsikan sebagai sentra produksi komoditas.

Model investasi agresif yang dipraktikan oleh berbagai aktor pada akhirnya selalu merujuk pada upaya perampasan tanah.

Ada berbagai mekanisme di mana perampasan tanah terjadi. Mulai dari pembelian langsung antara swasta dengan swasta dan sewa antara publik dengan swasta untuk produksi biofuel hingga akuisisi bidang tanah yang luas untuk pengaturan konservasi, dengan hasil awal yang beragam (Borras, Hall, Scoones, White, & Wolford, 2011).

Perampasan tanah sudah ada sejak lama, membentang dalam sejarah. Mulai dari konflik antar suku pra-kolonial untuk kepemilikan tanah, turun ke zaman kita dalam bentuk yang makin spesifik akibat desakan globalisasi dan padatnya mode integrasi ekonomi lintas sektor.

Beragam bentuk perampasan tanah muncul dalam literatur saat ini, termasuk ‘perampasan hijau‘—transaksi tanah untuk tujuan lingkungan, pertambangan—perampasan tanah untuk sumber daya mineral bawah tanah, dan ‘perampasan air‘—perampasan tanah yang difokuskan pada sumber daya air suatu daerah.

Apa pun target akhirnya, semua perampasan tanah seperti yang tersebut di atas, pada dasarnya merupakan ‘perampasan kendali’, sebagaimana didefinisikan oleh Borras et al. : Perampasan tanah—kontemporer—adalah penguasaan bidang tanah dan sumber daya alam lainnya yang relatif luas melalui berbagai mekanisme dan bentuk yang melibatkan modal berskala besar—yang seringkali menggeser orientasi pemanfaatan sumber daya dengan pola ekstraktif.

Bergeser dari definisi umum, dalam prosesnya, frasa ‘perampasan tanah global’ menjadi catch-all untuk menggambarkan dan menganalisa ledakan transaksi tanah komersial skala besar (trans) nasional saat ini.

Cepat, Meluas, dan Koruptif

Laju kasus perampasan tanah ini berlangsung sangat cepat dan meluas, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa, perampasan lahan global masih jauh dari selesai.

Sebaliknya, dalam banyak hal, kondisi semakin dalam, diperluas ke batas baru, dan mengintensifkan konflik di seluruh dunia.

Sebagai contoh, menurut Laporan Bank Dunia tentang perampasan tanah (atau, sebagaimana Bank dunia menyebutnya, investasi pertanian) pada bulan Oktober 2008-Agustus 2009 telah terjadi kasus perampasan seluas 56,6 juta ha di 81 negara yang untuk kepentingan 464 proyek.

Laporan itu mengungkapkan bahwa, 48 persen dari proyek, meliputi dua pertiga dari seluruh area (39,7 juta ha) berada di Afrika Sub-Sahara, berikutnya adalah Asia Timur dan Selatan (8,3 juta ha), Eropa dan Asia Tengah (4,3 juta), serta Amerika Latin dan Karibia (3,2 juta ha).

Besarnya ambisi proyek “investasi” rata-rata meliputi area seluas 40.000 ha, sedangkan seperempat dari seluruh proyek luasnya melebihi 200.000 ha. Hanya seperempat dari jumlah proyek yang di bawah 10.000 ha. 405 proyek yang teridentifikasi itu, difokuskan untuk berbagai keperluan. 37 persen berfokus pada pangan, 21 persen pada tanaman industri atau tanaman dengan nilai ekonomi tinggi, 21 persen pada biofuel, dan sisanya terbagi atas area konservasi dan taman perburuan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Selanjutnya, secara berbeda dalam laporan GRAIN, pada tahun 2012 ada 416 perampasan tanah skala besar oleh investor asing untuk produksi tanaman pangan. Kasus-kasus tersebut mencakup hampir 35 juta ha lahan di 66 negara.

Pada tahun 2016, 4 tahun sesudahnya, studi investigasi GRAIN, atas kesepakatan tanah di 123 negara menunjukkan bahwa pemain baru dari sektor keuangan yang menginvestasikan modalnya atas tanas bermunculan setiap saat.

Sebagian besar mengincar keuntungan dari beban berat yang nyata di antara investor institusional: dana pensiun. Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan spektakuler dalam investasi lahan pertanian oleh dana pensiun.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2008, hanya sedikit dana pensiun yang terinvestasi di lahan pertanian. Pada 2012, jumlahnya membengkak. Dana pensiun adalah sumber dari banyak modal di balik perusahaan yang membeli tanah pertanian secara global. Beberapa pemodal, seperti TIAA-CREF yang berbasis di AS, bahkan menjalankan operasi pertanian mereka sendiri.

Pemain kunci lainnya dari sektor keuangan adalah lembaga keuangan pembangunan (DFI), sepupu nirlaba dari lembaga bantuan pembangunan nasional. Perusahaan lahan pertanian masih kesulitan mengumpulkan dana dari sektor swasta, karena lahan pertanian dipandang sebagai investasi berisiko, sehingga, mereka beralih ke DFI—banyak di antaranya telah mengadopsi “investasi agribisnis” sebagai visi utama mereka untuk pembangunan pertanian.

Tanpa keterlibatan lembaga-lembaga ini, —yang berinvestasi dalam perampasan tanah menggunakan uang pembayar pajak, —akan mengurangi upaya perampasan lahan secara drastis.

Proyek investasi yang ada, dalam prosesnya juga tidak terlepas dari pendanan offshore dan faktanya, aliran keuangan gelap yang terus memainkan peran penting dalam perampasan lahan pertanian saat ini.

Seandainya kita dapat membuat daftar asal investor asing sesuai dengan tempat mereka terdaftar, surga pajak seperti Kepulauan Cayman atau Singapura akan menempati peringkat teratas negara perampas tanah!

Hampir semua perusahaan yang merampas tanah di Mozambik, misalnya, terdaftar di Mauritius. Meskipun mungkin legal, struktur offshore semacam itu dapat menyembunyikan korupsi, menyembunyikan pemilik sebenarnya, dan memungkinkan perusahaan menghindari pembayaran pajak.

Kasus semacam di atas, soal pelibatan offshore dalam investasi bahkan sempat nyaring terdengar di Indonesia selama masa kampanye Pilpres tempo lalu, yang kita kenal dengan skandal Panama Papers. Tetapi kemudian menghilang tanpa ada investigasi yang memadai.

Kasus semacam di atas, soal pelibatan offshore dalam investasi bahkan sempat nyaring terdengar di Indonesia selama masa kampanye Pilpres tempo lalu, yang kita kenal dengan skandal Panama Papers. Tetapi kemudian menghilang tanpa ada investigasi yang memadai.

Komunitas dan organisasi di lapangan sering kali menjadi yang pertama menyadari bahwa perusahaan yang memperoleh tanah pertanian tidak terlalu tertarik pada pertanian dan tampaknya didirikan untuk tujuan yang sama sekali berbeda — seperti pencucian uang, penggelapan pajak, atau menipu orang agar tidak mememriksa rekning tabungan mereka.

Misalnya, African Land Limited dari Inggris, yang menjalankan skema untuk menjual tanah pertanian di Sierra Leone, dinyatakan bersalah karena menyesatkan investor. Para petani dan penggembala lokal di Senegal telah lama mencurigai perusahaan Senhuile melakukan pencucian uang.

Otoritas Pendapatan Kenya selama bertahun-tahun mengejar Karuturi, salah satu investor lahan pertanian terbesar di Ethiopia, untuk melakukan transfer pricing dalam operasi bunganya di sana.

Dan pada akhirnya, tidak mengherankan, beberapa investor lahan pertanian ditemukan di Panama Papers, seperti miliarder Rusia Rashid Sardarov dapat membeli sebidang tanah besar di Namibia.

Membuktikan keterkaitan antara investasi lahan pertanian dan korupsi atau kriminalitas tidaklah mudah, tentunya.

Di Kolombia, Pengadilan Audit milik pemerintah memperkirakan bahwa pengedar narkoba memiliki hampir setengah dari tanah pertanian negara itu.

Di Rumania, pengadilan telah mengejar banyak investor karena penggelapan pajak dan pencucian uang. Baru-baru ini, beberapa transaksi yang dilakukan oleh Rabobank Belanda di Rumania diselidiki karena pemalsuan dan penipuan.

Pemerintah Prancis bahkan mengincar uang panas yang masuk ke industri anggur negara itu. Namun, melihat perampas tanah ditempatkan di balik jeruji besi adalah kejadian langka.

Perluasan kasus global, pada akhirnya juga merembes hingga ke Indonesia. Meski tidak ada data pasti soal luas perampasan tanah namun konflik atas tanah selalu berkelindan dengan upaya perampasan tanah, Catatan Akhir Tahun KPA (2019) menunjukkan di tahun 2019 saja terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 ha yang berdampak pada 109.042 KK.

Selama 5 tahun tahun terakhir telah terjadi 2.047 letusan konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian, infrastruktur dan properti.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sepanjang 3 tahun terakhir konflik lahan yang berkelindan dengan perampasan terus terjadi dan memakan korban, pada 2018 lalu seorang warga tewas saat ricuh pengukuran lahan di di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Pria bernama Poroduka (40), diduga tewas karena tertembak saat perebutan tanah antara masayarakat dengan PT Sutera Marosi Kharisma seluas 50 ha.

Pada 2019 Konflik lahan di tapal batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur menelan korban jiwa. Seorang warga bernama Tadeus Taang (65) tewas dianiaya dan jasadnya dibakar.

Korban yang merupakan warga Dusun Benteng Tawa 1, Kabupaten Ngada tewas di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mapar, perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur.

Pada tahun 2020 Peristiwa konflik antarwarga memperebutkan lahan terjadi di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, menewaskan 6 orang warga.

Dan yang terbaru pada Agustus 2020, ditengah tekanan pandemi yang mecemasakan dan perayaan kemerdekaan, pemerintah NTT, dibawah kendali Gubernur Lasikodat mengambil alih paksa tanah ulayat masyarakat adat seluas 3.700 hektare, di Basipae, Timor Tengah Selatan, dengan cara yang brutal dan jauh dari adab.

Pemukiman warga digusur dan aparat berkali-kali melepaskan tembakan yang diakui sebagai bentuk shock therapy—sebuah pendekatan purba yang mestinya telah musnah dari Negara yang mendaku demokratis. (Bersambung)

[alert type=white ]Silahkan Baca Bagian 2 di sini[/alert]

*) Gagasan kolumnis ini adalah sepenuhnya tanggungjawab penulis seperti tertera dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi

![]() Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage

Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage

Baca juga tulisan lain di kolom Gagasan atau tulisan menarik lainnya dari Petrus Kanisius Siga Tage